原作者の作風に合わせて訳し分けよう_文芸翻訳のコツ#11

「原文との距離」という問題

文芸翻訳の場合、原文との距離を常に一定にすることが望ましいのです。つまり翻訳に掛かる前に、「この作品は何センチ離れて訳すか」ということを決めておくべきなのです。ほとんど直訳に近い十センチで訳すのか、それとも一メートルくらい離れて訳すのか。

いずれにしても、直訳と意訳が入り混じった翻訳文ほど、読者にとって読みにくいものはないのです。直訳とは「私は貴方を愛しています」であり、意訳とは「貴方は私の太陽だ」――原文は両方とも“I love you”ですから、どちらも間違いとは言えないでしょう。

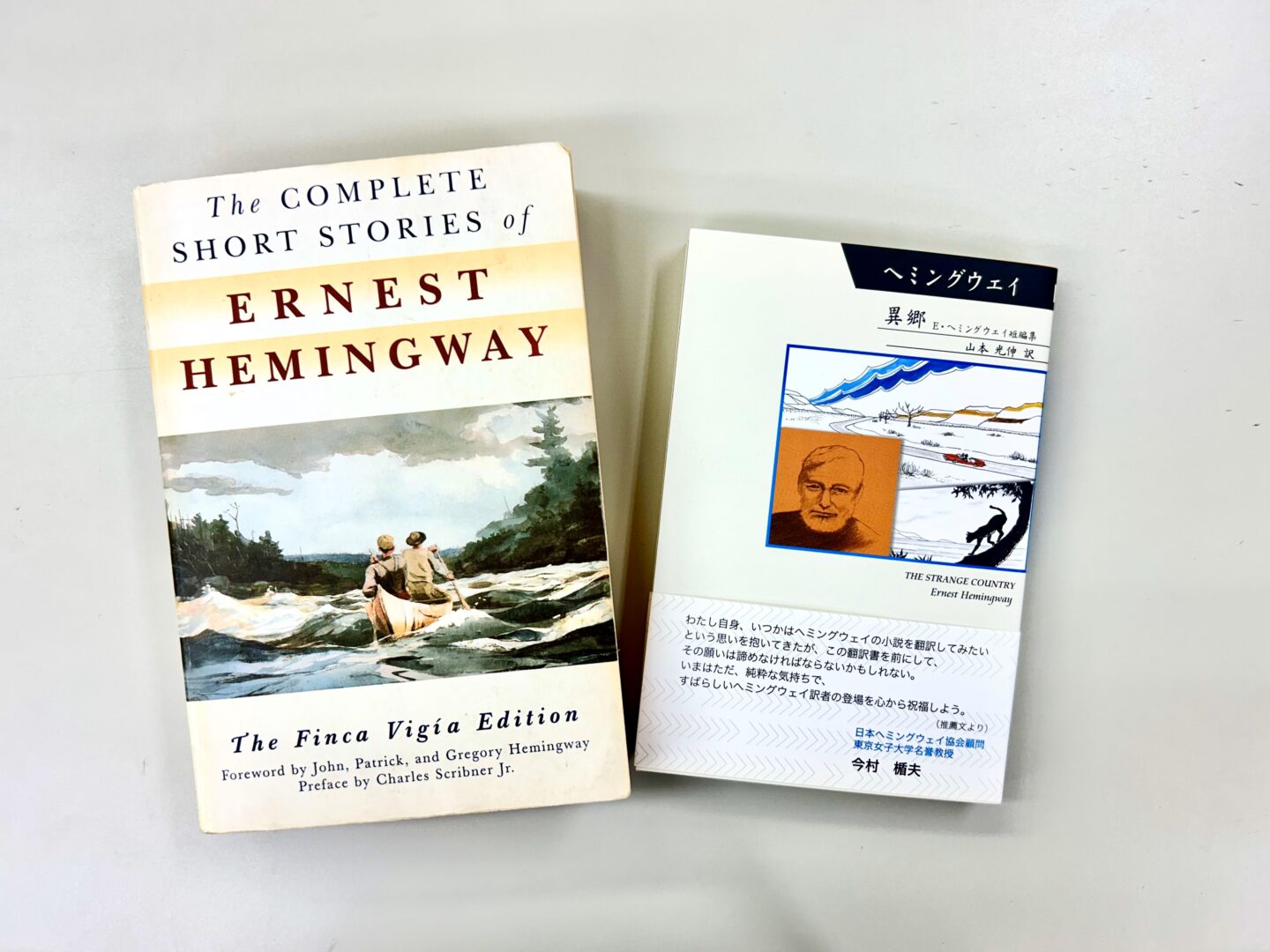

僕は例えば、ヘミングウェイの“Black Ass at the Cross Roads”(邦題『十字路の憂鬱』)を十センチで訳しました。これはヘミングウェイに敬意を表した挙げ句のことであって、僕としては良く出来ていると思っています。原文から十センチしか離れていないと、僕などは何となく“憂鬱”になって来るのですが、ヘミングウェイの場合にはありませんでした。それに、英文にありがちな“わかりにくい文章”というのも全くお目にかからず、やはり“良い文章”とはこういうものを言うのだろうと思ったものです。

訳語の重さを考える

例えば、“nod”という語の訳語には、「肯く」「首肯する」「頤を引く」などがありますが、それぞれの言葉、そして表現には重い軽い、深い浅いの違いがあります。それらのバランスを全体的に取りながら訳出しなければならないのです。

自分のわからないところは直訳にし、わかるところは意訳にする。これでは読むほうは苦労するばかりです。文章に浮き沈みがあることほど読みにくいものはないのです。わかりますか?

現在、僕がチェックしている原稿で、二重線を引かれた部分は全てそれが原因です。簡単に言えば、“意味不明”なのです。

翻訳家は、自分が訳した日本語の文章を、

原文無しでじっくり読み直す必要があります。

そしてこの意味不明文をきちんとした日本文にする、それがまず翻訳家になるための第一歩と言えるでしょう。